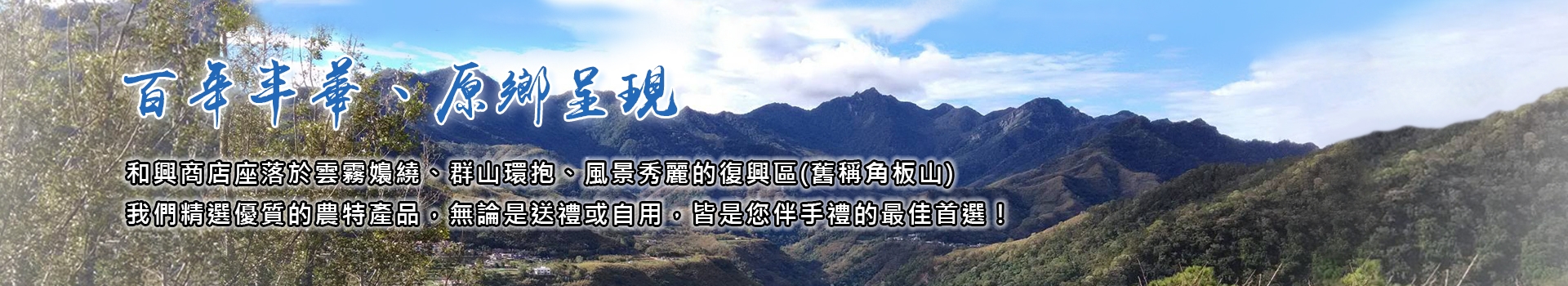

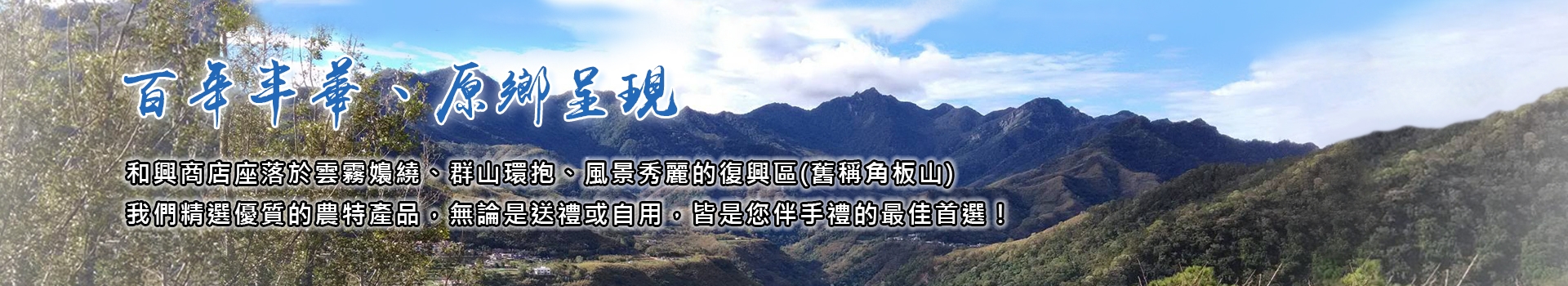

三民基國派教堂

1947年,台灣基督長老教會美籍牧師孫雅各與夫人孫理蓮來到桃園角板山地向當地泰雅族聚落宣教,該牧師以閩南語傳講,泰雅族信徒再翻譯成族語轉化。最初宣教於居民家中舉行,後因信徒人數日漸增多後,基於長老教會需要寬敞的空間需求,於是選擇地勢較為平緩的曬穀場作為興建教堂的場所。

1963年12月15日,基國派老教堂之前身三民長老教會教堂,於當地讀法阿(TUBA)部落的信仰中心正式興建。教堂建造之初由孫雅各提議推動,黃榮泉傳道設計;以「通往天國之鑰匙」的概念設計教堂,並集讀法阿部落信徒之力。考慮到原住民族傳統上使用竹子與木材作為建材,然而木材建築結構經常面對腐蝕、需要修補的問題,教堂便改以石頭作為建築材料,並特別從離教堂數公里處的蝙蝠洞河岸一帶鑿取石材,再由自北投區聘來的打石師父手鑿切割砌成,形塑現今的大致樣貌。建築後側在後續曾增建一間倉庫使用。

讀法阿部落內因信眾越來越多,教堂空間漸感不足,族人於附近另建新堂,老教堂與周遭土地旋即被變賣。後桃園縣文化局發覺其具文化保存價值,經王姓地主同意後進行重修,使其轉變為當地泰雅文化的中心,並同意九年之內經營方式不變。

2000年,基國派老教堂曾獲選為桃園市歷史建築十景之一。2004年至2010年期間,基國派老教堂曾再度活化作為地方文化館,並透過地方文化館輔導團計畫作為交流場所、教會及部落特殊慶典空間使用。

近年,鑑於教堂為私人所有因素,教堂周邊環境遭到人為破壞,導致地主屢搭起綠色鐵板阻斷使族人、遊客進出。2021年起,教堂開始在特殊活動期間短暫回歸重新開放。

基國派老教堂由牧師孫雅各與黃榮泉設計,其結構分別以工字及人字工法堆砌。具有反映原住民聚落以及互映山區地形之特殊設計,其入口處採用兩層交疊方式以設計山牆大門,並砌出中國風的圓洞門,使得整體的建築較為粗獷、莊嚴。

黃榮泉牧師在建造該建築時,採用雙層石壁,將石牆及石塊間的填縫再以鋼筋水泥補強,以強化結構的穩固強度,並均衡石塊厚度不一的問題。其頂上之十字架為黃榮泉牧師親手打造,至今仍保存良好。屋頂上的菱形圖案代表著希臘文第一個字母「Α」,半圓形拱門則取自希臘文最後一個字母「Ω」,象徵自開始到結束,最後迎接天堂之門。

當前因年久失修因素,建築物的屋頂坍塌到僅剩石壁,僅以竹片和茅草臨時搭蓋。當前因保護歷史建築,基國派老教堂採預約制開放。